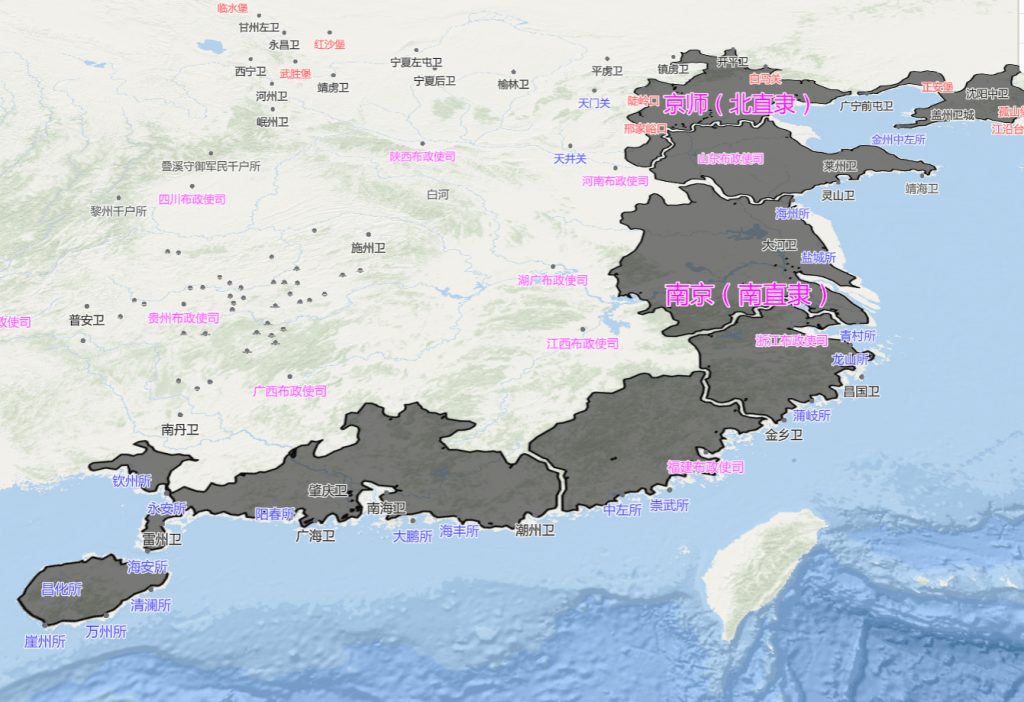

大家好,今天聊聊明初的海防体系-沿海卫所分布。这个地图已经标记了所有的沿海卫所,各位可以点击获取。

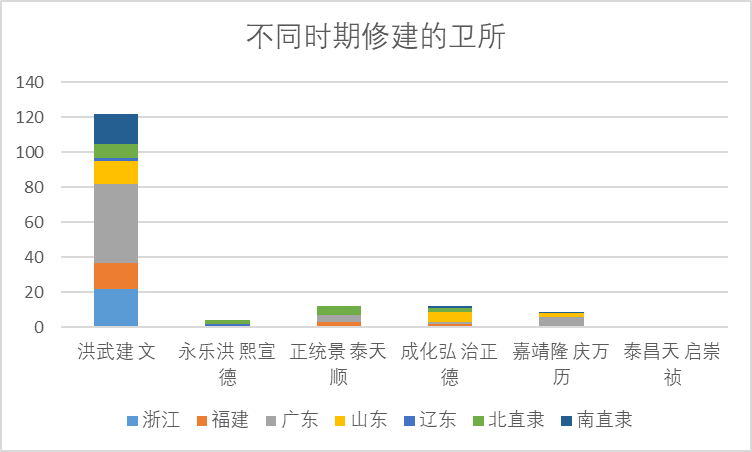

我们先整体看看明朝沿海卫所的数量以及修建时间。

大家一般认为嘉靖时期,倭寇祸害最严重,所以防御设施这一阶段应该也修建的最多。

但是从这个图表就可以看出,明朝大部分的海防卫所都是朱元璋时期修建的,这也说明,朱元璋时期,倭患就已经比较严重了。

其实元末的时候,沿海就已经不安宁了。因为那时的日本,国内形势混乱,大量的亡命之徒、武士、失业者及商贾出现在朝鲜、中国北方各地,使沿海人民遭受了严重的骚扰。由于元代史料并不发达,记载的并不多。

我们来看看明朝时期和日本时期的对照。

| 在位皇帝 | 年号 | 元 年 | 末 年 | 对应的日本时代 |

| 明太祖朱元璋 | 洪武 | 1368 | — | 日本南北朝时期 |

| 洪武 | — | 1398 | 1394年, 结束“南北朝”, 室町幕府开启。 | |

| 明惠帝朱允坟 | 建文 | 1399 | 1402 | |

| 明成祖朱棣 | 永乐 | 1403 | 1424 | |

| 明仁宗朱高炽 | 洪熙 | 1425 | 1425 | |

| 明宣宗朱瞻基 | 宣德 | 1426 | 1435 | |

| 明英宗朱祁镇 | 正统 | 1436 | 1449 | |

| 明代宗朱祁钰 | 景泰 | 1450 | 1457 | |

| 明英宗朱祁镇 | 天顺 | 1457 | 1464 | |

| 明宪宗朱见深 | 成化 | 1465 | 1487 | 1467 年,日本“战国时代“开始。 |

| 明孝宗朱佑樘 | 弘治 | 1488 | 1505 | |

| 明武宗朱厚照 | 正德 | 1506 | 1521 | |

| 明世宗朱厚骢 | 嘉靖 | 1522 | 1566 | |

| 明穆宗朱载后 | 隆庆 | 1567 | 1572 | |

| 明神宗朱翊钧 | 万历 | 1573 | 1620 | 1615年,德川家康结束“战国时代“ |

| 明光宗朱常洛 | 泰昌 | 1620 | 1620 | |

| 明熹宗朱由校 | 天启 | 1621 | 1627 | |

| 明思宗朱由检 | 崇祯 | 1628 | 1644 |

可以看出,朱元璋比较倒霉,他继位的时候恰好是日本的南北朝时期。日本同时出现了南、北两个天皇。日本国内的分裂局面导致倭患频发、让朱元璋不得不加强海防建设。

到了室町幕府统治时期,日本国内局势相对缓和,中日勘合贸易相对顺利进行,所以倭患减轻;

当日本进入战国时代以后,混乱的局面导致民不聊生,所以中国沿海倭寇也增加,倭患变得严重。

后面随着江户幕府统治时期的到来,日本实施了“锁国”政策,倭寇再度消亡,后期明朝沿海也变得安宁。

| 时期 | 公元纪年 | 时间跨度 | 合 计 | 频率 次/年 |

| 洪武年间 | 1368-1398 | 30 | 44 | 1.5 |

| 永乐-宜德年间 | 1403-1435 | 32 | 34 | 1.1 |

| 正统-正德年间 | 1436-1521 | 85 | 22 | 0.3 |

| 嘉靖19-30 年 | 1540-1551 | l1 | 8 | 0.7 |

| 嘉靖31-36年 | 1552-1557 | 5 | 169 | 33.8 |

| 嘉靖37-44年 | 1558-1565 | 7 | 90 | 12.9 |

| 隆庆-万历 17年 | 1567-1589 | 22 | 20 | 0.9 |

| 万历32至天启元年 | 1594-1621 | 27 | 9 | 0.3 |

据统计,洪武年间记载的倭寇出现次数合计至少为44次,出现频率为1.5次/年。

永乐至宣德年间,倭寇入侵频率降至1.1次/年,一直到嘉靖三十年(即1551年),倭寇入侵频率都在1次/年以下。

但在嘉靖三十一至三十六年的五年间,倭寇至少出现169次,平均33.8次/年;

嘉靖三十七至四十四年的七年间,倭寇至少入犯90次,频率也达到12.9次/年,无疑是明朝倭患最为严重的时代。

日本“战国时代”结束后,江户幕府开始执政,德川家康下达了锁国令。这使得倭寇入犯中国的次数大幅度下降,每年出现的频率都不到1次。到天启元年之后,基本不见倭寇入犯的记载,中国东南沿海地区终于基本恢复了平静。

朱元璋重视海防建设还有一个原因,那就是保卫航道

明初,由于辽东蒙古势力的存在,明朝在辽东、北平等地大量驻军,巨大的军需并没有能力就地解决。朱元璋沿袭元朝旧制,选择海运军粮和物资等至辽东等地。永乐迁都北京以后,海运不能满足需求,转而重新开通运河。运河开通以后,海运才停止。所以明朝初期沿海设置卫所也是为了保持航道的畅通。

下面分别聊聊明朝沿海各地区的海防情况。

辽东防区

此时的辽东地广人稀,经济并不发达。又因为这里的防卫重心是抵抗北元残余势力,所以明朝此处的军事力量比较强大。倭寇也尝试过入侵,但是遭遇惨败:1419年6月,明朝将领刘江在望海埚设伏,以很小代价将千余倭寇尽数歼灭,无一漏网。这一仗确保了北部海防长达百余年的安宁。因此明朝这里的海防卫所不多,主要有:海洲卫,盖州卫,复州卫,金州卫。

北直隶防区

北直隶地处渤海湾西侧,与日本距离较远,中间又隔着辽东,山东,所以也没太大压力。

再加上永乐迁都北京后,此处军事力量非常强大,对倭寇有很大的威慑。因此海防相关的卫所不多,主要有梁城千户所,沧州千户所,天津卫,天津左卫,天津右卫等。

山东防区

山东沿海地区主要为登、莱二府。作为辽东、江淮两地的中枢和京师右翼,加之沿海地区相对发达的经济水平,明初倭患比较严重。

洪武时期的南粮北运、支援辽东等大规模海上运输的存在,使得山东沿海布置了较多的水军进行巡海.

为了加强卫所之间的统筹和协调,山东地区又陆续设置了即墨营,山东总督备倭都司,登州营,文登营。

备倭都司统管海防事务;

即墨营驻地即墨县,防御半岛南部威胁;

登州营驻地蓬莱水城,防御半岛北部的威胁;

文登营驻地文登县,防御半岛东部的威胁。

南直隶防区

明代南直隶地域辽阔,大概包括今天的上海、江苏、安徽三省市。南直隶既是明初都城所在地,其所处的长江下游地区更是明朝主要经济中心和税赋来源地,所以地位极其重要。

随着京杭大运河两岸地区的日益繁华,由长江口经扬州转入大运河的沿线地区,也成为倭寇肆虐的重灾区。

这里的防线基本上以镇江作为分界线,长江上游设置了新江口水军,负责维护南京的安全。

以北的卫所负责维护大运河的畅通。

南边的卫所则守护长江口。

我们扩大视野,可以看出由于南直隶沿海地区均为滩涂,倭寇很难登岸,所以此处的大部分卫所在内陆的运河地区而不在沿海地区。

南直隶唯一的弱点就是长江口,所以明朝在这一地区设置了一系列的卫所。

我们在地图上也能看出,南直隶卫所的分布明显分成了长江防区和运河防区。

浙江防区

南宋以后,中国经济重心南移速度加快,浙江成为全国最为富庶的地区之一,沿海地区涌现出一大批经济发达的城市。加上离日本南部比较近,所以无论明初还是中后期,浙江沿海的倭患都最为严重。历代著名抗倭将领的海防建设重点均在浙江。

钱塘江附近的卫所分布比较有特点。我们从地图上可以看出,钱塘江入海口北岸的卫所都沿海分布,南岸的卫所则处在内陆。这是因为南岸淤积严重,倭寇很难靠岸登录。

到洪武三十年即1397年的时候,浙江海防体系基本建设完毕,明朝将沿海卫城划片防守,设置了四把总:

临山卫和观海卫设临观总;

松门卫、海门卫和昌国卫设松海昌把总;

金乡卫和磐石卫设金磐总,外加海宁总,统归特设于沿海的总督指挥管辖。

福建防区

福建经济较为发达,沿海天然良港众多,距日本也不远,倭患始终较为严重,明后期更甚。所以在明初即开始了海防卫所建设,并在洪武中后期达到高峰。

明朝在正统八年即1443年,将福建海防防区划分为南北两大战区:

福宁州至莆禧所共三卫五所组成北部防区;

崇武所至悬钟所共二卫八所组成南部防区。

战区划分使得各卫所权责进一步明确。

广东防区

明代广东辖区面积辽阔,基本包括今天广东、海南全境以及广西的全部沿海地区。防区内良港众多,海岸线十分绵长,甚至超过浙闽二省总和。但由于地理上离日本较远,倭患总体强度不及浙江、福建二省,但海防设置依然严密。

以洪武二十七年(即1394年)为标志,在此前后广东沿海卫所大量增置,自东往西形成了以潮州卫、碣石卫、南海卫、广海卫、神电卫、 雷州卫、廉州卫、海南卫等八个沿海卫所为中心的防御格局。

总的来说,明朝以卫所制为基础建立了一整套层级分明、联系密切的城池和军事防御系统。

好了,今天的内容就到这里。各位可以在橱窗获取同款地图,下期再见!

文献参考:

明代广东海防军事聚落体系研究_于君涵

明嘉万时期广东海防体系研究_高力

明代海防卫城军事聚落的防御性特征研究

明代海防所城防御机制研究_刘鹏 尹泽凯. 明代海防聚落体系研究