进克仁州,授征北大将军,进爵南平郡公,增邑并前二千五百户。

—-吴明彻传

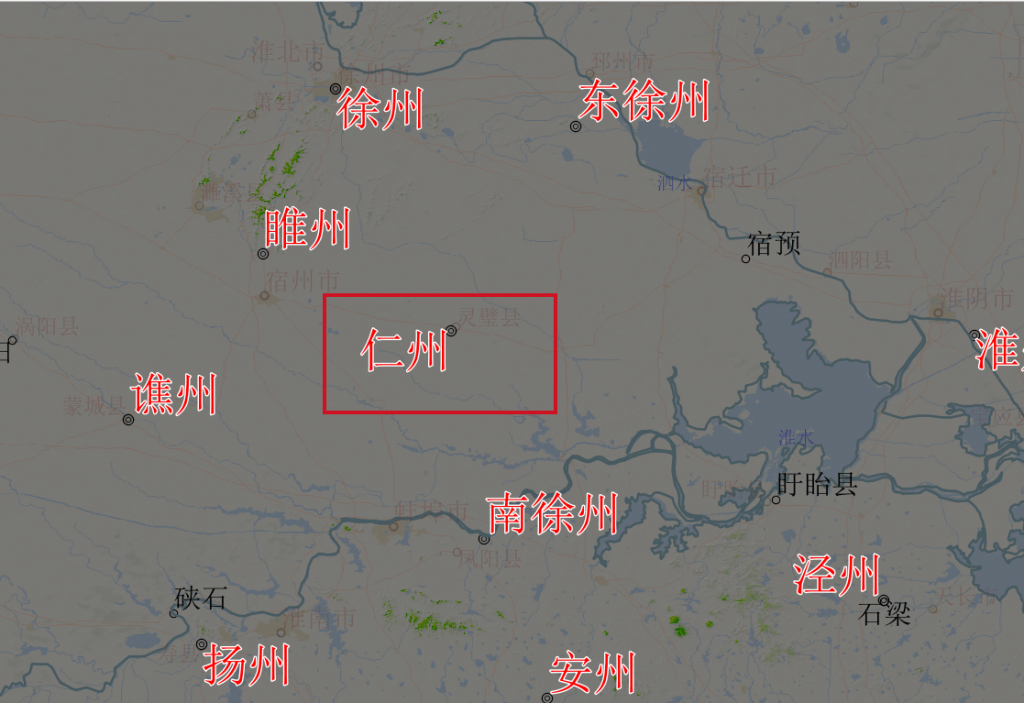

一、仁州的设置与沿革

- 始置时间与背景:

- 仁州设立于 北魏孝昌年间(525—527年),属北魏南境州郡。初治 赤坎城(今安徽省固镇县东南浍河南岸)。

- 《魏书·地形志》载:“仁州,孝昌中置,治赤坎城。”

(注:赤坎城位于今固镇县连城镇,毗邻灵璧县东部)。

- 迁治至灵璧境内:

- 南朝梁武帝时期(约535年后),仁州南迁至 夏丘县(今灵璧县南部)。

- 《隋书·地理志》载:“夏丘县,梁置仁州,并置临淮郡。开皇初州郡俱废。”

(注:夏丘县故城在今灵璧县东南潼郡村,遗址尚存)。

- 废止时间:

- 隋文帝开皇三年(583年),推行州郡制改革,废除仁州建制,其辖地并入泗州(治今江苏盱眙)。

二、地理定位(今灵璧县境内)

- 夏丘县故城:

- 位于今灵璧县东南约30公里的潼郡村,北临潼河(古涣水支流)。

- 唐代《元和郡县志》载:“夏丘县,本汉旧县,隋开皇三年废仁州,县属泗州。”

- 辖区范围:

- 仁州辖境大致包含今灵璧县南部、泗县西部、固镇县东部,处于北魏与南朝拉锯的淮北前线。

三、历史依据与争议辨析

- 核心文献:

- 《魏书·地形志》《隋书·地理志》《元和郡县志》均明确记载仁州治夏丘县(今灵璧境内)。

- 清代《灵璧县志·沿革》引旧志:“梁置仁州于夏丘,隋初废州,改属泗州。”

- 争议点说明:

- 赤坎城与夏丘县的关系:仁州初治赤坎城(今固镇县),后南迁夏丘(今灵璧),二者相距约40公里,属同一州级建制的迁移。

- 存在时间短暂:仁州实际存续约50年(535—583年),且处于战乱频繁的南北朝后期,史料记载较少。

- 考古佐证:

- 灵璧县潼郡村曾出土南北朝时期的绳纹陶片、城砖及“仁州”铭文残碑(现存灵璧县博物馆),证实此地为州郡治所。

结论:

✅ 仁州在南北朝时期确实管辖今安徽灵璧县南部地区,州治位于夏丘县故城(今灵璧县潼郡村),但该建制在隋初即被废除。需注意其治所从固镇赤坎城向灵璧夏丘县的迁移过程,这是理解仁州地理的关键。

建议延伸:若考察具体遗址,可参考《中国历史地图集·南北朝卷》标注的“夏丘”位置,或查阅《灵璧文物志》中潼郡村古城勘探报告。