今天从地理角度,和大家聊聊南北朝时期魏国和梁国的对峙前线。

此时梁魏的国界大致为:

梁朝拥有东海县、北兖州淮阴县,马头郡、定远县、大岘戍、六安县,河南省固始县、弋阳县、信阳县、桐柏县等地以南,到湖北省襄阳县后往西,沿着汉水、秦岭山脉一线。

与北魏的彭城、宿预(今宿迁县)、寿阳、悬瓠、东豫州广陵、新野、邓县、仇池、宕昌一线相对峙。

可以看出,双方大致是以秦岭淮河为界;不过淮河防线已经出现了一个大缺口,重镇寿阳被北魏占领。当然,如果不是南齐豫州刺史裴叔业主动投降北魏,献出寿阳,北魏不一定能靠强攻拿下。

整条对峙战线又可以分为四个战场,每个战场都具有独特的地理形势和战略意义。

淮南地区:水乡泽国的攻防博弈

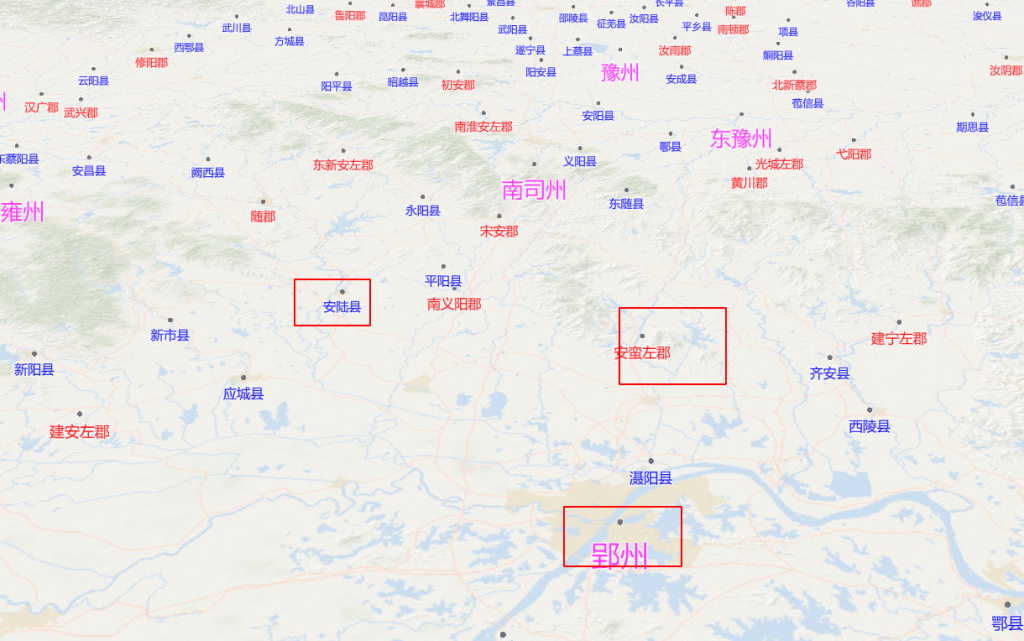

淮南地区,从寿阳、钟离、淮阳到朐山一带,大致涵盖了今安徽省寿县、凤阳县,以及江苏省淮阳县、宿迁县到东海县之间的区域。这里地势平坦,河网纵横,淮河及其众多支流贯穿其中,形成了复杂的水网地貌。这种地形对双方的军事行动产生了深远影响。

对于北魏而言,其军队以骑兵为主力,在广阔平坦的北方平原上,骑兵能够发挥出强大的机动性和冲击力。然而,淮南的水网地形却成为了北魏骑兵的阻碍。众多河流和湖泊使得骑兵行动受限,难以展开大规模的冲锋,且容易陷入泥泞之中。同时,北魏缺乏强大的水军,在面对淮南地区的河流防线时,难以有效突破。

而梁朝则充分利用淮南的水网优势,以水军为依托,构建起坚固的防线。淮阴、盱眙、钟离等重要据点,如同镶嵌在水网上的明珠,相互呼应。这些据点通常只安排数千人的少量兵力驻守,但储备了大量的粮食和兵器,足以维持半年以上的使用。守城技术上,梁朝不断钻研,力求长期坚守。如在钟离之战中,钟离城北临淮水,魏军虽兵力众多,但面对梁军依托淮水和坚固城池的防守,久攻不下。

义阳地区:山间隘口的控制权之争

义阳地区,处于大别山与桐柏山之间,是重要的交通要道和军事要冲。这里山峦起伏,地势险要,大胜关、武信关、平靖关犹如三把锁钥,掌控着南北通道。

梁朝初期,义阳与寿阳形成掎角之势,共同抵御北魏。义阳的战略意义在于确保三关的安全,从而保障大江上游郢州的安全。然而,在这个地区作战,由于地形崎岖,不利于大规模水军的行动,双方主要以步兵为主,进行步骑兵联合作战。

北魏为了突破南朝防线,多次进攻义阳地区,试图夺取三关的控制权。梁军则凭借着险要的地形和顽强的防守,与魏军展开激烈争夺。

但在这个地区作战,梁国的水军发挥不了太大作用,双方主要是以步兵为主的步骑兵联合作战。因此,梁国常常战败,最终被迫退守到今黄安、安陆一线。退守后,梁朝依托长江作为运兵运粮的补给通道,而北魏的补给线则被拉长,并且需要翻越大别山脉,这在一定程度上限制了北魏的进攻态势。魏国虽然曾经争取到了这个地区蛮族的支援,但最终还是无法再进一步推进。

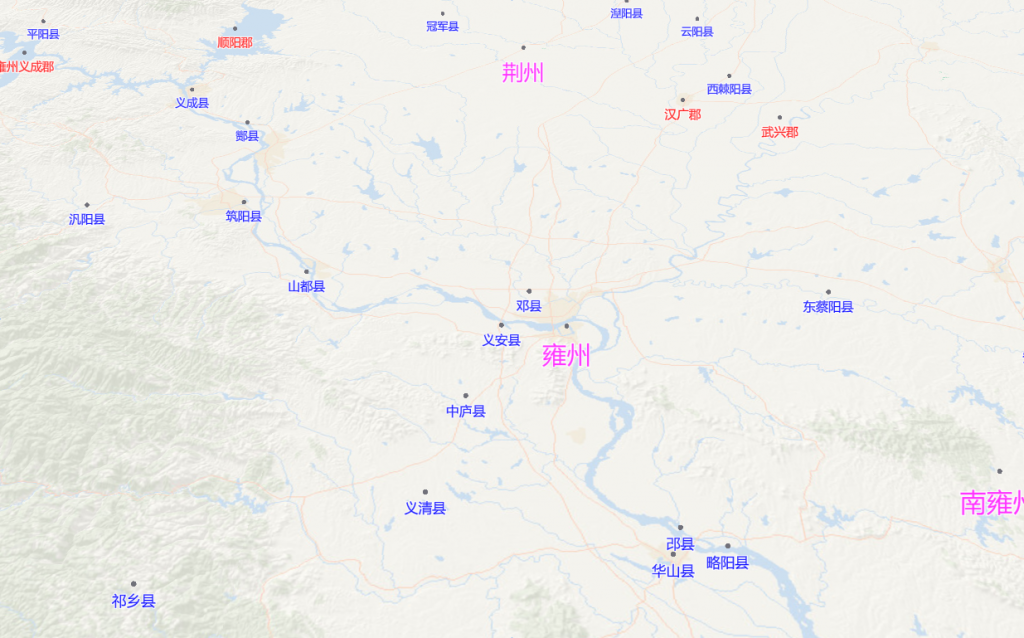

雍州地区:南北交通要冲的角逐

梁的雍州地区,主要涉及今河南省南阳县以南至湖北省襄阳间地区。南阳襄樊地区自古以来就是汝洛到荆州之间的交通要冲,汉水、唐河、白河等河流贯穿其中,是南北重要的水道。这里土地肥沃,农业发达,同时也是洛阳、江陵的重要屏障。

北魏孝文帝迁都洛阳后,为了巩固统治,拓展势力范围,重点对这个地区用兵。梁朝也深知此地的重要性,多次出兵抵御。双方在这一地区展开了多次激烈的争夺战。

由于这里地势相对平坦,骑兵优势比较突出。但自从梁朝退守襄樊后,充分利用汉水等河流,发挥水军的优势,加强了防御力量。北魏孝文帝在进攻过程中,看到襄阳的形势后,便知难而退。在后续的作战中,北魏也仅能夺取新野、邓县等部分地区。

梁秦益三州地区:山地险阻与政治博弈

梁秦益三州,大致包括今陕西省南郑县、甘肃省成县,以及入蜀沿途各个重要关隘地区。南郑是益州和荆襄地区的重要屏障,当地经济富庶,足以支持汉中地区独立对抗北魏。因此,南朝从宋朝以来,都能据守此地。

然而,随着梁魏势力的消长,梁朝逐渐失去了南郑,只能退守剑阁。在这一地区,地形以山地为主,地势险要,交通不便。除了汉中平原可以发挥骑兵的作用外,南郑以南到涪城以北的区域只适合步兵作战。所以梁除了坚守城池意外,也经常败于北魏。

北魏在进攻蜀地时,王足攻打涪县,但由于没有采纳邢峦的计策,失去了吞并蜀地的机会。此后,梁朝除了凭借剑阁的险要地势抵御北魏外,还利用政治手段,挑动氐族百姓反抗北魏,以此牵制北魏的兵力。这种军事与政治相结合的策略,使得这一地区的局势更加复杂多变。

好了,今天的内容就到这里,各位可以获取同款3D地图,我们下期再见!